Manchmal entstehen Innovationen aus den ungewöhnlichsten Situationen heraus. Diese Geschichte nahm ihren Anfang nicht im Krankenhaus, Hörsaal oder Labor, sondern in einem privaten Wohnhaus – genauer gesagt in einem feuchten Keller. Dieser wurde zum Ausgangspunkt einer spannenden Entdeckungsreise im Krankenhaus.

Hintergrund

Warum ist der Keller feucht? Diese Frage stand am Anfang unserer Reise, auf die wir Sie in diesem Beitrag mitnehmen möchten. Ein Handwerker erklärte die physikalischen Verhältnisse zwischen Wasser, Temperatur und gegebenenfalls Luftdruck. Die Erkenntnis daraus: Gase lassen sich befeuchten. Von diesem Aha-Moment inspiriert, nahm ein Kollege das neue Wissen mit in eine fachliche Diskussion über die in unserem Klinikum gängige Praxis der Befeuchtung von Sauerstoff im Krankenhaus. Sauerstoff ist ein trockenes Gas und wird deshalb mit sterilem Wasser befeuchtet, um mögliche Nebenwirkungen wie trockene Schleimhäute zu verhindern. Eine Kollegin berichtete jedoch, dass die Befeuchtung von Sauerstoff gar nicht mehr State of the Art sei. Physikalische Grundlagen, etablierte Traditionen und neue Empfehlungen wurden in die Diskussion eingebracht, und irgendwann war diese festgefahren. Wir brauchten eine klare Antwort.

Die Suche nach Antworten

Pflegende im österreichischen Bundesland Niederösterreich haben die Möglichkeit, an der Universität für Weiterbildung Krems evidenzbasierte Antworten auf klinische Fragestellungen zu erhalten. Diese Serviceeinrichtung (www.ebninfo.at) wird vom Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds finanziell unterstützt und erstellt Rapid Reviews – also beschleunigt durchgeführte Synthesen von Studien.

Um zu unserer klinischen Entscheidungsfindung beizutragen, fragten Kolleg*innen aus einem Klinikum bei diesem Service nach. Wir wollten eine Synthese und kritische Beurteilung der wissenschaftlichen Evidenz zum Nutzen der Befeuchtung von Sauerstoff (≤5 Liter/Minute) bzw. zur Frage einholen, ob eine solche Vorteile für die Patient*innen bringt.

Die evidenzbasierte Antwort zeigte, dass es wenig bis gar keinen Unterschied ergibt, ob man befeuchteten oder nicht befeuchteten Sauerstoff verwendet – weder bezüglich Nasenblutens noch bezüglich Trockenheit im Nasen-Rachen-Raum. Mit diesem Ergebnis in der Tasche führten wir die Diskussion weiter – auch in unserem krankenhausinternen Journalclub. In diesen regelmäßig stattfindenden Journalclubs beurteilen wir Studienergebnisse, wie z. B. von Rapid Reviews, auf ihre Umsetzbarkeit, im Speziellen auf deren Machbarkeit, Angemessenheit, Bedeutsamkeit und Effektivität (2).

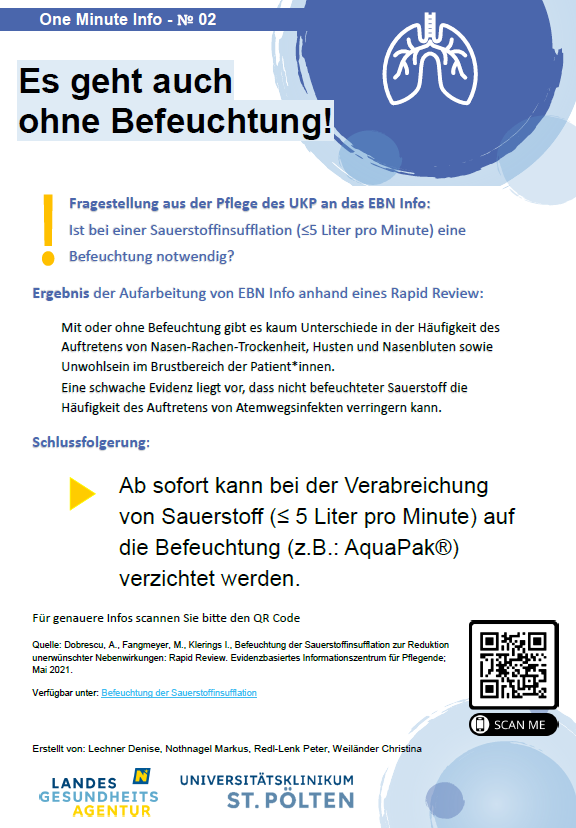

Wenn diese Kriterien erfüllt sind, fassen wir die Ergebnisse in sogenannten One-Minute-Information-Postern (OMI) zusammen. Damit sollen geplante Implementierungen neuer Methoden oder auch De-Implementierungen befördert werden. In diesem Fall ging es nicht um eine neue Maßnahme, sondern um De-Implementierung: also das Abschaffen von eingespielten Abläufen. Bei der De-Implementierung sollen Maßnahmen, die wenig bis gar keinen Nutzen haben oder sogar Schaden bringen, aktiv aus dem Versorgungsalltag eliminiert werden. Häufig beruhen diese Maßnahmen auf veraltetem Wissen oder Traditionen. Die routinemäßige Befeuchtung von ≤5 Litern Sauerstoff pro Minute (low-flow) gehört dazu, weil sie eher Tradition als Notwendigkeit ist. Unsere angestrebte De-Implementierung der routinemäßigen Befeuchtung von Low-Flow-Sauerstoff mittels einer evidenzbasierten OMI zeigte überraschende Effekte.

One-Minute-Information als Maßnahme zur De-Implementierung?

OMI sind Zusammenfassungen evidenzbasierter Antworten mit einer klaren Ableitung/Implikation für praktisches Handeln. Diese Poster hängen wir an Orten auf, an denen Gesundheitsfachkräfte innehalten (müssen), z. B. bei Point-of-Care-Geräten wie Blutgasanalysegeräten, Kaffeemaschinen oder auch auf Toiletten. Ziel ist es, Wissen niederschwellig, einfach und schnell (<1 Minute) weiterzugeben. Die Idee der OMI verbreitet sich seit Jahren rasch und ist mittlerweile im gesamten deutschsprachigen Raum gebräuchlich (3-6). Ob es sich dabei lediglich um eine „nette“ Idee handelt oder diese Maßnahme auch messbare Auswirkungen zeigt, war bislang unklar.

Genau hier wurde es besonders spannend. Wir fragten uns, ob die De-Implementierung mittels OMI wirksam sei. Aus reiner Neugierde wurden mögliche relevante Kriterien einer erfolgreichen De-Implementierung eruiert. Dabei wurden nicht nur die offensichtlichen Materialkosten, sondern auch weitere Parameter wie Arbeitszeit, Logistik, Entsorgung und sogar der Lärmpegel unter die Lupe genommen. Dazu wurden Bestelllisten angefordert, Zeit- und Volumsberechnungen durchgeführt und Rückfragen bei Kolleg*innen gestellt.

Die Ergebnisse

Die De-Implementierung der Befeuchtung von Sauerstoff wirkt sich weit über patient*innenrelevante Ergebnisse hinaus aus. Personalressourcen wurden frei, Materialkosten sanken, die Logistik wurde vereinfacht, die Entsorgung von Plastikmüll reduzierte sich und ein Beitrag zum Klimaschutz wurde und wird geleistet. Das ist besonders wichtig, weil das Gesundheitssystem zu den großen Verursachern klimaschädlicher Treibhausgase zählt und für rund 4,4 Prozent der weltweiten Netto-Emissionen verantwortlich ist (1). Das Beispiel zeigt, wie Praxis-Forschungs-Kooperationen weit über den Nutzen für Patient*innen hinaus Vorteile bringen. Konkret zeigten sich folgende Ergebnisse:

Materialkosten und Budget: Die Produktbestellungen verringerten sich nach Präsentation des OMI von 11 383 Stück im Jahr 2021 auf 6 595 Stück im Jahr 2024. Das entspricht einer Reduktion von rund 42 Prozent. Finanziell handelt es sich dabei um keinen bahnbrechenden Budgetbeitrag (minus 7 800 €), immerhin ist der Effekt aber erkennbar.

Personalressourcen: Hierbei wurde es noch spannender. Pfleger*innen berichteten, dass jeder Sauerstoffanschluss (Montage bzw. Wechsel der Befeuchtung) etwa fünf Minuten Arbeitszeit in Anspruch nehme. Über ein Jahr summiert sich die eingesparte Zeit auf beachtliche ca. 24 000 Minuten bzw. 400 Arbeitsstunden. Das ist in einer ohnehin angespannten Personalsituation wertvolle Arbeitszeit, die anderweitig sinnvoller eingesetzt werden kann. Der anfallende Zeitaufwand für die Bestellung und lokale Lagerhaltung ist hier noch nicht berücksichtigt.

Lager und Logistik: Die Berechnungen ergaben ein eingespartes Materialvolumen von rund 7 m³ pro Jahr. Das entlastet nicht nur die Lagerkapazitäten im Krankenhaus bzw. auf den Stationen, sondern reduziert auch Transportwege und damit verbundene CO2-Emissionen.

Entsorgung und Umwelt: Weniger Material bedeutet auch weniger Abfall. Sowohl die Entsorgungskosten als auch die CO2-Emissionen durch Transport und thermische Verwertung des Abfalls ließen sich dadurch senken.

Lärm: Ein weiterer Effekt zeigt sich auf den ohnehin hohen Lärmpegel im Krankenhaus. Die De-Implementierung der Sauerstoffbefeuchtung reduziert den Lärm in Krankenzimmern – ein Vorteil für Patient*innen und Zimmernachbar*innen gleichermaßen. Dezibel-Messungen des durch die Befeuchtung entstehenden blubbernden bzw. rauschenden Geräusches stehen noch aus, aber Pflegekräfte und Patient*innen berichten bereits von positiven Auswirkungen. Das Blubbern der Befeuchter ließ Patient*innen oftmals annehmen, es habe die ganze Nacht geregnet, wodurch sie schlechter schliefen. Dieses Problem gibt es nun kaum noch.

Neugierde zahlt sich aus

Unsere Bestrebungen, mittels OMI evidenzbasiertes Wissen in die Praxis umzusetzen, scheinen – zumindest in diesem Fall – erfolgreich zu sein. Wir waren jedoch auch mit einigen Herausforderungen konfrontiert: Unsere Analysen waren nicht von Anfang an geplant, vieles wurde daher erst im Nachhinein erhoben. In zukünftigen Projekten wollen wir systematischer vorgehen: klare Ziele festlegen, Outcomes definieren und stärker mit Forscher*innen zusammenarbeiten.

Ein feuchter Keller stand am Anfang – ein persönliches Problem, das schließlich den Anstoß für etwas weit Größeres gab. Diese Erfahrung führte zunächst zu einem besseren Verständnis für die physikalischen Grundlagen der Luftbefeuchtung. Daraus gingen fachliche Beiträge zu Diskussionen über die Sauerstoffbefeuchtung im Krankenhaus hervor. Diese Überlegungen brachten zwar nicht die Antwort auf unsere Frage, befeuerten aber unsere Diskussionen und das Bedürfnis nach einer fundierten Antwort. Diese erhielten wir durch wissenschaftliche Evidenz, die sich dann wiederum reflektiert in die berufliche Praxis übertragen ließ. So konnte ein privater Anlass eine nachhaltige und positive Entwicklung in einem größeren Kontext – dem Krankenhaus – mitbegünstigen.

Nächste Schritte

Geplant ist nun eine erste Life-Cycle-Analyse von Befeuchtungsprodukten (Einmalprodukte). Derartige Analysen gehen von der Nutzung eines Produkts aus und sollten alle Aspekte berücksichtigen, angefangen von der Materialgewinnung bis hin zur Entsorgung und Wiederverwertung (7). Damit sollen die Umweltauswirkungen eines Produkts über den gesamten „Lebensweg“ hinweg untersucht werden. Derartige Analysen erfordern jedoch erheblichen Aufwand und die Zusammenarbeit mit erfahrenen Expert*innen. Zusätzlich sollen weiterführend sowohl die Auswirkungen der OMI als auch anderer Strategien und Methoden zur Implementierung und De-Implementierung gemeinsam mit Wissenschaftler*innen entwickelt und analysiert sowie auf deren Wirksamkeit hin überprüft werden. Dieses Projekt folgte rückblickend der Neugierde und zeigte überraschende Ergebnisse – zukünftige Projekte sollen im Vorhinein systematischer und theoriegeleitet als Partnerschaft zwischen Kliniker*innen und Forscher*innen durchgeführt werden.

Wichtige Kernaussagen:

- Eingespielte Abläufe zu hinterfragen kann wichtige Entwicklungen anstoßen. Was früher als richtig galt, kann heute nicht mehr passend sein.

- De-Implementierung kann auch mit gutem Gewissen erfolgen und vielfältigen Nutzen bringen. Weniger kann eben auch mehr sein

- Die Auseinandersetzung mit De-Implementierung ist nicht nur spannend und faszinierend, sondern zeigt auch, dass eine enge Verbindung von Praxis und Forschung essenziell und fruchtbringend ist.

- Die Abschaffung von nicht erforderlichen Maßnahmen bringt nicht nur Vorteile für Patient*innen, sondern auch für unsere Umwelt – ein Aspekt, der in Zeiten des Klimawandels besondere Bedeutung gewinnt. Dieses Projekt kann auch das Bewusstsein für nachhaltiges Arbeiten im Gesundheitswesen stärken – ohne dass Patient*innen dabei Schaden nehmen.

- Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen ist möglich – und notwendig.

Fazit

Manchmal reicht es, Erfahrungen zu reflektieren und offen über eingespielte Abläufe zu sprechen. Durch gezielte De-Implementierung lassen sich Kosten und Arbeitsbelastung reduzieren – und zugleich Patient*innen, Personal und Klima schützen. Das Zusammenspiel von Neugier, wissenschaftlichen Methoden und praktischer Umsetzung schafft echte Win-Win-Situationen.

Dieser Gastbeitrag entstand in Zusammenarbeit mit JBI Austria, das – ebenso wie Cochrane Austria – am Department für Evidenzbasierte Medizin und Evaluation der Universität für Weiterbildung Krems angesiedelt ist. Beide Organisationen setzen sich für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung ein und machen auf die Bedeutung wissenschaftlich fundierter Entscheidungen in der Praxis aufmerksam.

1. Weisz U, Pichler P-P, Jaccard IS, Haas W, Matej S, Bachner F, et al. Carbon emission trends and sustainability options in Austrian health care. Resources, Conservation and Recycling. 2020;160:104862.

2. Joanna Briggs Institute. Adopting evidence into practice 2025 [Available from: https://jbi.global/news/article/adopting-evidence-practice.

3. Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. One Minute Wonder 2025 [Available from: https://www.uksh.de/Pflege/Unsere+Pflegenden/Pflegewissenschaften/One+Minute+Wonder.html.

4. Institut Haus der Barmherzigkeit. One Minute Wonder-Wissenstransfer smart gelöst. 2025 [Available from: https://www.hb.at/ueber-uns/expertise/one-minute-wonder/.

5. FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH. One-Minute-Paper als Lernmethode in der Gesundheits- und Krankenpflege 2025 [Available from: https://www.fh-gesundheitsberufe.at/neuigkeiten/one-minute-paper-als-lernmethode-in-der-gesundheits-und-krankenpflege/.

6. Krüger L, Mannebach T, Rahner M, Timpe F, Wefer F, Nydahl P. Learning in one minute: survey of the One Minute Wonder Network. Med Klin Intensivmed Notfmed. 2022;117(2):159-67.

7. McAlister S, Morton RL, Barratt A. Incorporating carbon into health care: adding carbon emissions to health technology assessments. Lancet Planet Health. 2022;6(12):e993-e9.

Text: Martin Fangmeyer